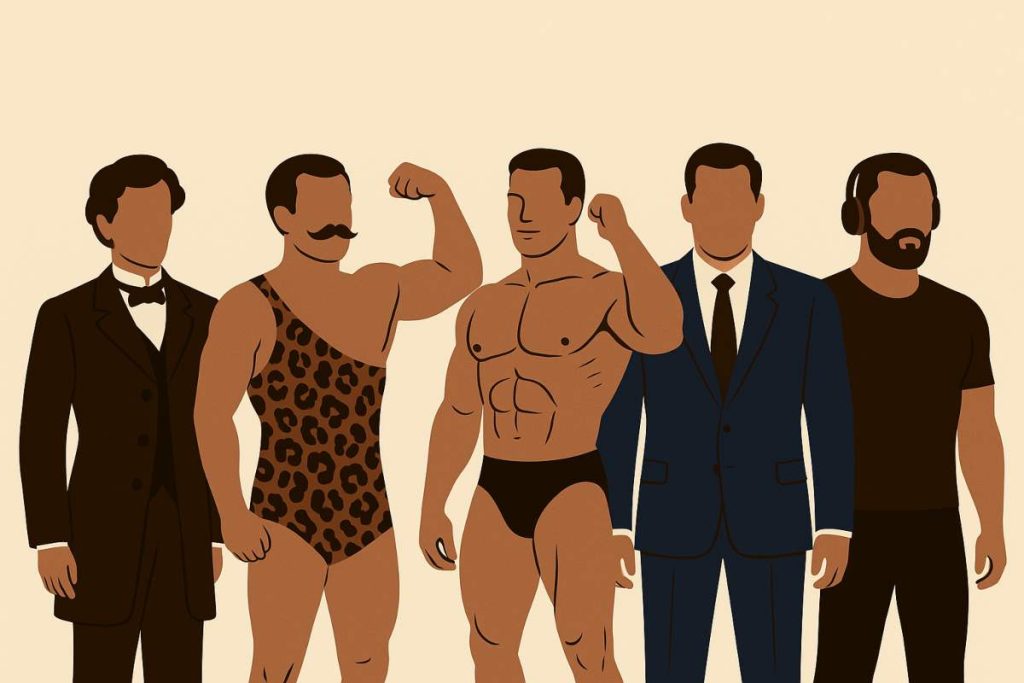

Dal culturismo vittoriano ai guru online, come la mascolinità è diventata un marchio da esibire e un ideale impossibile da raggiungere

Quando alla fine dell’Ottocento Eugen Sandow saliva sul palco in costume da leone, il pubblico non stava semplicemente assistendo a un numero di forza. Stava guardando la nascita di un mito: quello del corpo maschile come simbolo di potere e disciplina.

Sandow, nato in Prussia nel 1867 e presto trasferitosi in Inghilterra, divenne famoso come “il più bell’uomo del mondo” e “il padre del bodybuilding”. A prima vista era un atleta, ma in realtà fu uno dei primi a capire che la forza poteva diventare spettacolo e, soprattutto, affare. Dietro le sue esibizioni spettacolari (in cui sollevava pesi o spezzava catene) c’era un’intuizione modernissima: il corpo non è solo natura, ma linguaggio.

Nel 1893 il produttore teatrale americano Florenz Ziegfeld Jr. lo mise in scena come incarnazione della potenza britannica. In uno spettacolo, Sandow impersonava un soldato dell’Impero che permetteva a donne e bambini di salvarsi durante un assalto nemico, sostenendoli con la propria schiena. Era una metafora esplicita: il corpo maschile, saldo e muscoloso, diventava letteralmente la base dell’Impero, la materia su cui si reggeva la civiltà. La sua fama crebbe rapidamente. Aprì il Sandow Institute, un elegante centro di allenamento a Londra, e mise in commercio una serie di prodotti col suo nome: pesi, manuali, bevande energetiche e persino una cioccolata fortificante. Creò un marchio personale e ne fece un modello di business. A distanza di un secolo, le sue tecniche di vendita – sconti temporanei, foto “prima e dopo”, linguaggio pseudo-scientifico – sono ancora al centro del marketing del fitness contemporaneo.

Ma l’innovazione più importante di Sandow non riguardava gli esercizi, bensì il significato del corpo maschile. Fino a quel momento, l’uomo ideale era ben diverso: nel primo Ottocento l’aristocratico elegante e malinconico, dal viso pallido e dal fisico sottile, era considerato il modello di bellezza maschile. Mostrare muscoli era volgare, segno di un lavoro manuale e faticoso. Il corpo forte apparteneva ai contadini, non ai signori. Sandow ribaltò questa gerarchia. I muscoli, da emblema di fatica, divennero segno di controllo, salute e ambizione. Il corpo non serviva più solo a lavorare, ma a rappresentare se stessi. Per la prima volta nella storia moderna, la virilità veniva misurata in centimetri di bicipite.

La lunga metamorfosi del corpo virile

Un secolo più tardi, l’eredità di Sandow approdò sulle spiagge della California. Dopo la Seconda guerra mondiale, la palestra a cielo aperto di Santa Monica, ribattezzata Muscle Beach, divenne il palcoscenico della nuova cultura fisica americana. Acrobati, ginnasti e bodybuilder si esibivano davanti a famiglie e turisti, mostrando la perfezione plastica dei corpi. Ma quel rituale collettivo, a metà tra sport e teatro, iniziò presto a suscitare sospetto. Negli anni Cinquanta, l’ostentazione muscolare fu vista con diffidenza: troppa vanità, troppa esibizione. L’ambiente divenne oggetto di voci e stigmi legati all’omosessualità, e nel 1959 le autorità locali chiusero la spiaggia. I culturisti si spostarono più a sud, a Venice, dove nacque la celebre Gold’s Gym. Era un luogo più ruvido, circondato da tatuaggi, fumo e libertà. Lì, in una vecchia palestra, Arnold Schwarzenegger iniziò la sua ascesa.

Con gli anni Settanta e Ottanta, il muscolo tornò a essere spettacolo e aspirazione collettiva. Il film Uomo d’acciaio (1977) trasformò il bodybuilding in fenomeno di massa, e Hollywood ne fece il nuovo mito americano. Schwarzenegger e Stallone incarnavano la virilità attraverso i loro corpi scolpiti. In parallelo, anche la moda maschile cambiava: il completo anni Ottanta imitava il fisico dei culturisti, e il corpo diventava una forma di status economico.

Negli anni Novanta e Duemila il pendolo oscillò di nuovo. La crisi delle grandi certezze economiche e il minimalismo postmoderno favorirono un’estetica opposta: corpi asciutti, silhouette strette, toni androgini. Stilisti come Raf Simons e Hedi Slimane imposero un nuovo modello: l’uomo magro, sensibile, attento alla cura di sé. Nacque il “metrosexual”, figura urbana e raffinata che non temeva di prendersi cura del proprio aspetto. Era un tentativo di ridefinire la mascolinità in senso più fluido.

Nel nuovo millennio, con l’ascesa dei social network, quella logica si è moltiplicata. YouTube e Instagram hanno creato una nuova classe di figure maschili carismatiche, i cosiddetti manfluencer. Da Joe Rogan a David Goggins, da Andrew Tate al Liver King, l’immaginario virile è tornato muscolare, combattivo, ossessionato dalla disciplina. Questi personaggi mescolano fitness, psicologia motivazionale e successo economico. Propongono un modello di uomo performante, impermeabile, in costante miglioramento. Dietro lo slogan “diventa la versione migliore di te stesso” si nasconde spesso un messaggio più tossico: solo chi è forte, competitivo e resistente merita rispetto.

Allo stesso tempo, si moltiplicano figure pubbliche che mettono in discussione questi modelli. Artisti come Harry Styles o Lil Nas X, che sperimentano liberamente con il proprio aspetto, mostrano che la mascolinità può essere estetica, libera e fluida. Proprio questa libertà, però, scatena spesso reazioni uguali e contrarie: la nostalgia per un’idea di virilità “pura”, semplificata, muscolare.

In fondo, la storia iniziata con Sandow continua a ripetersi. Ogni generazione reinventa l’uomo ideale in risposta alle proprie paure. Alla fine dell’Ottocento, l’ossessione per il corpo rispondeva al timore della decadenza. Negli anni Ottanta, era la reazione alla crisi economica. Oggi è la risposta all’incertezza identitaria. Il muscolo, in tutte le sue versioni, resta un linguaggio universale: dice forza, ma parla di fragilità. E forse, come suggeriscono le nuove generazioni, la vera forza non sarà più quella di mostrarsi invincibili, ma di imparare a mostrarsi umani.