Scopri l’uomo dietro il leader. L’autrice racconta i dubbi, le solitudini e l’umanità di Mario Draghi in una biografia che va oltre i titoli di giornale.

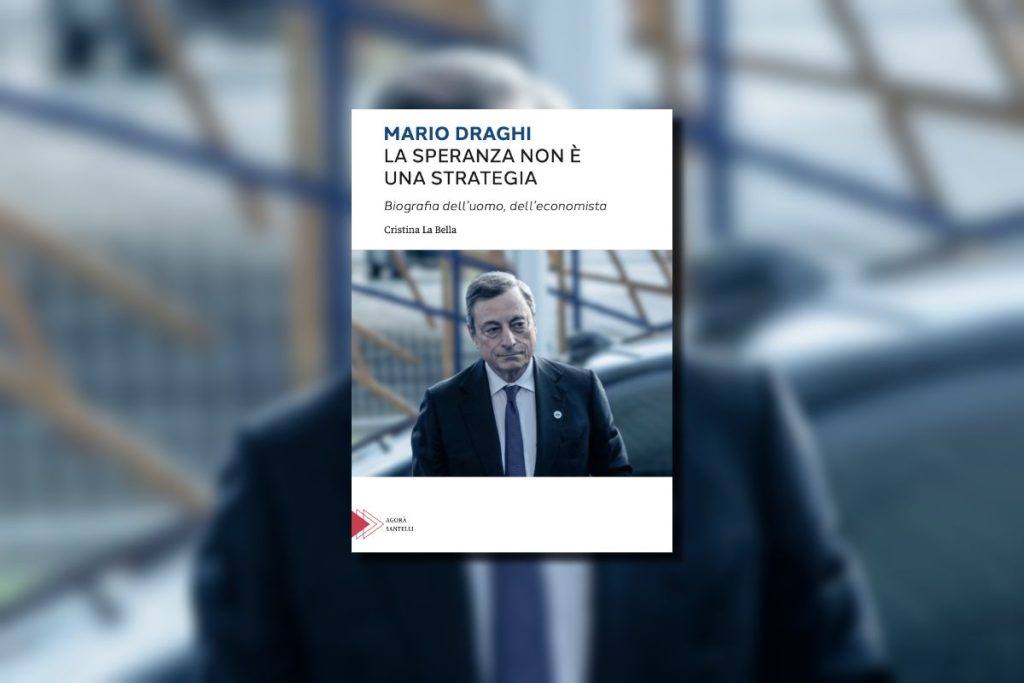

In un panorama editoriale spesso concentrato sulle cronache di potere, la biografia “Mario Draghi: La speranza non è una strategia”, edita da Santelli e firmata da Cristina La Bella, si propone come un’operazione differente: un’indagine sull’umanità che alberga dietro le decisioni che hanno plasmato il destino continentale. Non una semplice ricostruzione della carriera dell’ex Presidente della Bce e del Consiglio dei Ministri, ma un ritratto intimo che scava nelle scelte, nelle fragilità e nella solitudine di un leader spesso percepito come un tecnico impassibile.

L’autrice, Cristina La Bella, giornalista, non aveva in programma di scrivere un libro su Draghi. L’incontro, o meglio, la scintilla, avvenne per caso nell’agosto del 2020, quando le fu chiesto di seguire un suo intervento al Meeting di Rimini. Da quel discorso, definito “una carezza sul cuore” in piena pandemia, è nata in lei una curiosità profonda: chi era veramente l’uomo che la stampa già indicava come il possibile salvatore della nazione? Cominciò così un meticoloso lavoro di ricerca, tra video, articoli e biografie, per scoprire il percorso umano che ha forgiato il personaggio pubblico: dall’orfano cresciuto dai Gesuiti, all’allievo di Federico Caffè, fino al dottorando al MIT che lavorava senza sosta per mantenere la propria famiglia.

Attraverso quaranta capitoli, ciascuno introdotto da una frase dello stesso Draghi, il libro compone un mosaico che va oltre l’agiografia, rivelando un uomo il cui potere non ha offuscato l’umanità. Un’umanità fatta di pudore, silenzi e, soprattutto, della capacità di dubitare e di cambiare opinione di fronte all’evolversi dei fatti, come dimostra il suo iniziale scetticismo sull’euro, poi tramutatosi in una convinta difesa. Il volume si trasforma così in una riflessione più ampia sul peso dell’etica individuale nelle decisioni collettive e sull’importanza della competenza come atto di amore per il futuro. Un invito a comprendere che, come Draghi stesso ha affermato, “fuori dall’Europa c’è meno Italia”, e che la vera sovranità non risiede nell’isolamento, ma nella costruzione di un destino comune.

Di seguito lo scambio di battute con l’autrice del libro.

Cosa ti ha spinta a raccontare Mario Draghi non come politico, ma come uomo?

Non era assolutamente nei piani scrivere un libro su di lui. Tutto è nato per caso: nell’estate del 2020 lavoravo per un giornale online che si chiama «Urbanpost». Un giorno il direttore di allora, Andrea Monaci, mi chiama e mi dice: «Chiara non può. Tra una mezz’ora al Meeting di Rimini interverrà l’ex governatore della Banca di Italia Mario Draghi. Ricavane un buon articolo». Chiara era la collega che si occupava di Economia. Era il 18 agosto del 2020, fino ad allora non mi ero mai occupata di finanza o banche. Certo, sapevo chi era Draghi, della sua esperienza alla Bce, del whatever it takes, ma onestamente quella richiesta mi arrivò come un’imposizione. A pensarci oggi sembra incredibile quanto la vita possa essere strana alle volte. Con quel discorso, pronunciato durante la manifestazione annuale organizzata da Comunione e Liberazione, Draghi ha catturato la mia attenzione. È il famoso discorso del «debito cattivo» e «debito buono», quello in cui l’economista spiega che i «sussidi non bastano» e che «ai giovani bisogna dare di più». Parole che dette in piena pandemia arrivarono come una carezza sul cuore, perché in un certo senso facevano venire una gran voglia di futuro. Mi colpì molto il modo in cui lui parlò alle nuove generazioni. Ad articolo terminato, ho cominciato a “curiosare” nella vita di Draghi: video, articoli, interventi. E ancora biografie, saggi, interviste. Mi interessava capire chi si celasse dietro quella figura pubblica così ammirata. Eh sì, perché nel frattempo, l’ex numero uno della Bce cominciò ad essere indicato dalla stampa come il possibile inquilino di Palazzo Chigi, cosa che poi avvenne. Mi colpì che tanti lo elogiassero prima ancora che potesse aprire bocca. Volevo capire chi fosse davvero Mario Draghi, oltre i titoli di giornale e gli incarichi. Ho scoperto piano piano il percorso umano che lo ha reso quello che è: l’orfano che studia al liceo dei Gesuiti, l’allievo modello di Federico Caffè, il dottorando al MIT di Boston che lavora pure in maniera indefessa per mantenere la famiglia.

Nel libro emergono dubbi e solitudini: è possibile essere umani nel potere?

Sì e Mario Draghi in un certo senso ne è la prova. Mi viene in mente la frase di George Orwell contenuta in «1984»: «Non è tanto restare vivi, ma restare umani che è importante», che peraltro cito anche nel mio libro. Stando al racconto di chi l’ha conosciuto il potere non l’ha cambiato: «È rimasto il ragazzo di sempre», confidò padre Franco Rozzi, che per l’ex premier è stato un mentore. Il potere, ovviamente, tende a isolare: ti mette su un piano dove il senso di responsabilità pesa più della libertà personale. In Draghi l’umanità si manifesta anche nei silenzi, nella scelta di non esibire i sentimenti. Un pudore forse a cui non siamo più abituati. Ha un forte senso del dovere e credo dipenda dalla sua formazione gesuita. Nel corso della sua vita Draghi ha dimostrato di essere un civil servant pronto a mettersi in gioco soprattutto in situazioni emergenziali. Nel libro insisto molto su questo punto e menziono anche delle riflessioni dello stesso economista sul potere. Quanto ai dubbi, beh, Draghi non è l’«uomo che se ne va sicuro» per usare un’espressione di Montale, ma anzi si interroga. Un esempio? Nella sua tesi di laurea sosteneva che la moneta unica fosse una follia, una cosa assolutamente da non fare. Nel tempo però è diventato un convinto sostenitore dell’euro. Tra le frasi che ama citare ve n’è, non a caso, una attribuita a John Maynard Keynes che dice così: «Quando i fatti cambiano, io cambio opinione. E lei cosa fa, sir?».

Quale messaggio vorresti arrivasse ai lettori sull’Italia e sull’Europa di oggi?

Mario Draghi incarna una generazione che ha creduto nell’Europa come riparo, come orizzonte. Oggi dovremmo tornare a quella serietà, alla consapevolezza che il bene comune non si costruisce con la paura ma con la competenza, con la cura del futuro. Quando Draghi parla al Senato la mattina del 17 febbraio del 2021 esprime un concetto che secondo me ci deve far riflettere ancora oggi: «Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell’Unione Europea. Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine. C’è solo l’inganno di ciò che siamo, nell’oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere».